La prima storia che abbiamo raccontato di Rafael Yockteng e Jairo Buitrago è un silentbook travolgente che raggiunge i lettori a spron battuto come il branco di bisonti che apre la storia, ancora prima del frontespizio. L’unico rammarico è che il titolo, volutamente cambiato dall’editore italiano (il titolo originale è, in spagnolo, Ugh! Un relato del Pleistoceno) instrada e interpreta già in un’unica direzione, quella che invece potrebbe invece aprirsi - come ogni silentbook - a più vaste e personali interpretazioni.

La storia incomincia tra il rombo assordante degli zoccoli di un branco di bisonti che, come la doppia pagina successiva ci suggerisce, fugge da un fragore ancora più assordante: un vulcano è esploso.

Tra i grigi fittamente segnati dalle matite di Yockteng, quello che si apre davanti agli occhi dei lettori è un mondo rigoglioso, incontaminato e immediatamente connotato nel tempo: siamo lontani, nella preistoria, nel Pleistocene.

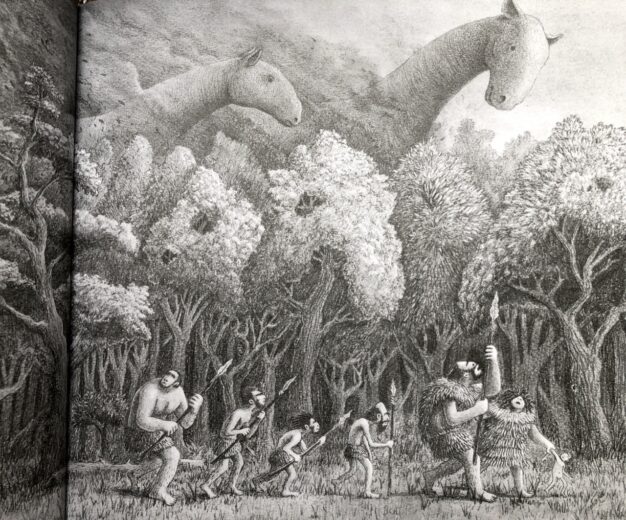

La ricostruzione dell’habitat è accurato e nelle pagine che seguono (sempre prima del frontespizio) seguiamo una scena di caccia organizzata da un piccolo gruppo di ominidi.

La caccia non sembra finire bene, ma il libro si interrompe: incomincia la storia.

Con un breve salto temporale, il lettore ritrova il gruppo che, sostenendo il ferito, si allontana.

In un episodio divenuto aneddoto, si racconta che «uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead quale riteneva che fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di armi, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l’osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è questo».

La storia contenuta in questo silentbook, quindi, si apre con un riferimento esplicito ad un cambiamento epocale nella preistoria.

I gruppi umani si aggiravano nel mondo, cercando di soddisfare i propri bisogni (mangiare, bere, riposare), ma un certo punto qualcosa fa sì che a questi si aggiunga una scintilla che non ha mai caratterizzato il comportamento di altre creature: la cura.

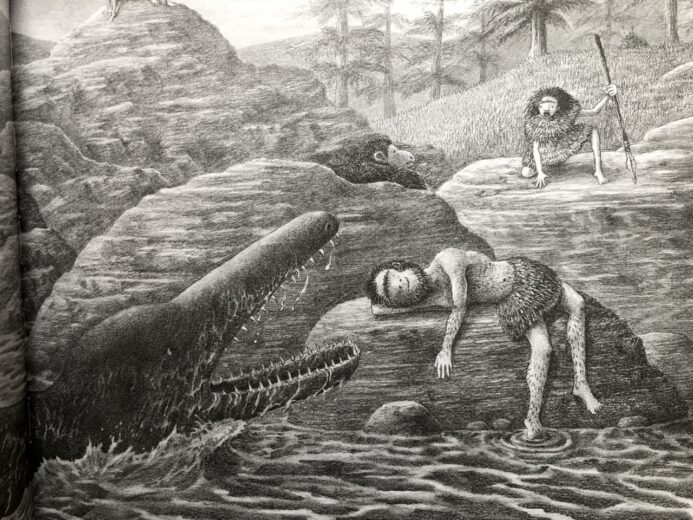

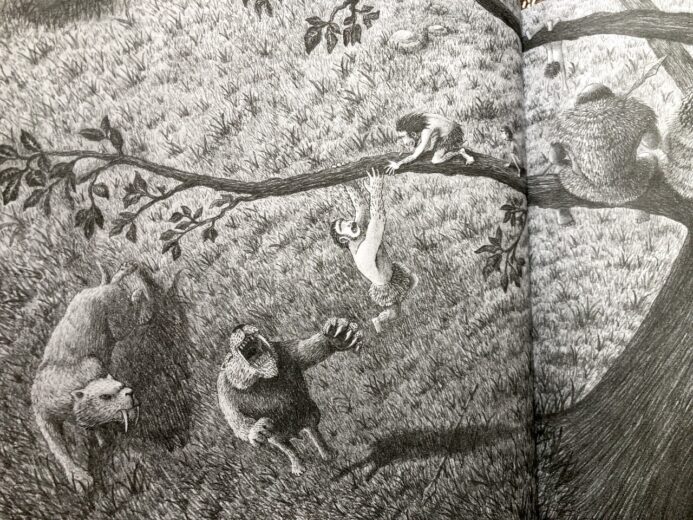

Il gruppo di ominidi, cacciatori e raccoglitori, si sposta in un mondo estremamente grande e sproporzionato: le creature gigantesche sono ovunque, la morte è dietro l’angolo (almeno due appartenenti al clan moriranno!), il non avere casa rende il gruppo molto vulnerabile. Nell’osservare lo svolgersi delle attività quotidiane (la caccia, la pesca, la fuga dai predatori, gli spostamenti, la cura dei più piccoli…), non sfugge però il comportamento leggermente disomogeneo di una giovane (il genere è rivelato da una nota in fondo): si ferma ad ammirare le tracce impresse nel terreno, alza gli occhi impressionata dall’avanzare di giganteschi mammiferi che arrivano in corsa, si accorge del pericolo che sorge improvviso dall’acqua, rimane a bocca aperta di fronte alla neve. È una ragazzina, un’adolescente (a differenza dei più piccoli ancora tutti nudi ha la sua pelliccia-vestito) capace di vedere.

Se il gruppo avanza compatto con l’unico semplice obiettivo di sopravvivere, questa bambina sembra infatti introdurre qualcosa di diverso.

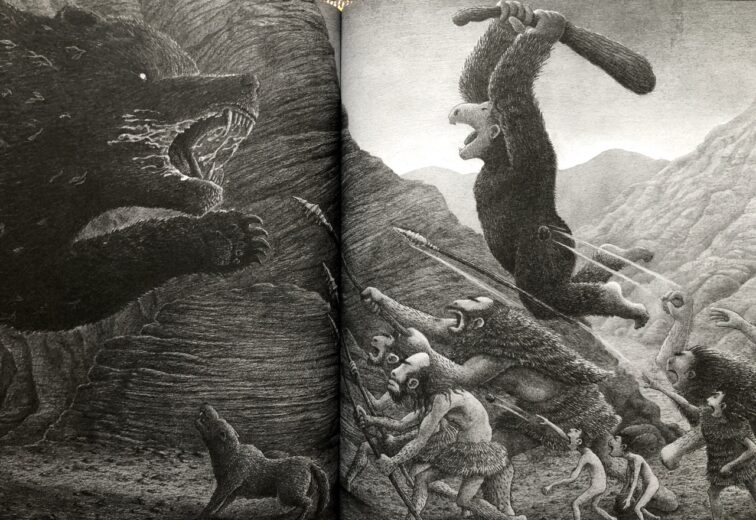

Il lettore è condotto in ambienti diversi che seguono lo spostamento continuo del gruppo. Si moltiplicano gli eventi che hanno a che fare con la vita e la morte e i bisogni primari: valichi montani da superare, improvvise nevicate e ripari di fortuna, frane improvvise, morti, ricoveri conquistati, scontri all’ultimo sangue, fughe precipitose, momenti di calma, spidocchiamenti, fuoco…

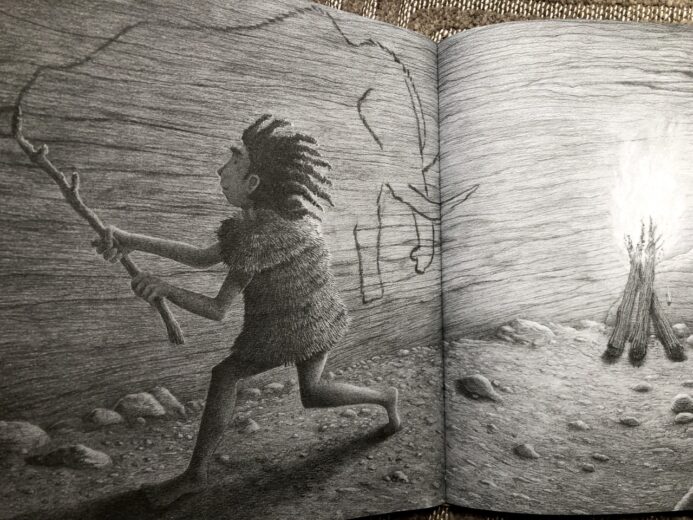

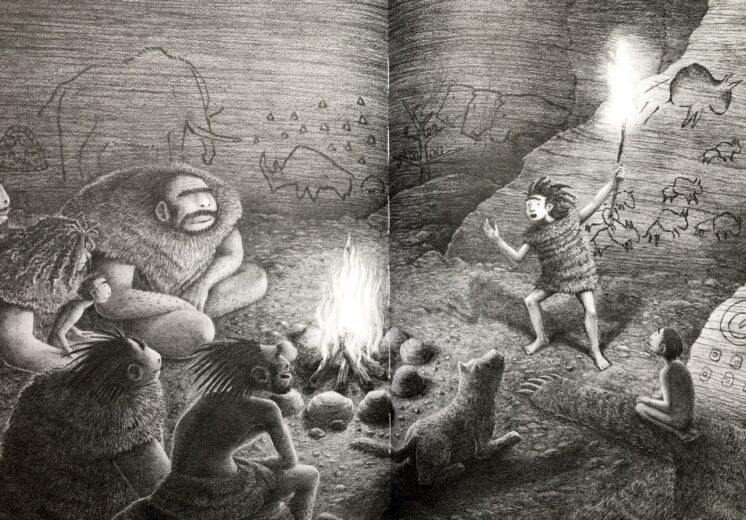

È la pelliccia di un orso sconfitto e un fuoco non spento che fanno venire un desiderio alla bambina: raccontare la storia che li ha portati fin dentro a quella grotta. Il legno incenerito si fa strumento e la grotta si arricchisce di qualcosa di impensabile - di qualcosa che nessuno aveva mai pensato! -: segni che ricordano i compagni morti, le lotte, le battaglie, la paura, lo stupore…

Le storie, l’arte arrivano a colmare un bisogno altrettanto primario: quello di fare domande, ipotizzare risposte sull’esistenza, ricordare ciò che si è vissuto. Cosa ci ha portato qui? Dov'è è finito il compagno mangiato dal rettile marino? Ricordate che mammut possente che abbiamo incrociato? E con quale ferocia si è battuto l’orso?

Una nota finale e superflua - a mio avviso -, a metà tra lo scientifico e il narrativo, racconta quest’ultimo momento, rivelandoci che la protagonista e femmina e ipotizzando il suo diventare capo del clan... Credo si possa scommettere di più sui lettori e lasciare a loro ogni chiosa!

L’uso del bianco e del nero è perfetto per ricreare i bagliori del fuoco, la cupezza delle notti e la luce del giorno: le illustrazioni sono davvero splendide. La narrazione scorre chiara e coinvolgente, grazie a scorci e punti di vista che osano spostarsi, sottolineando, di volta in volta, l’immensità del mondo e delle sue creature, la vertigine della scalata, la pressione delle bestie a caccia…

Un bellissimo silentbook, come non ne vedo da un po’!