Uri Orlev – Scaffale Bass

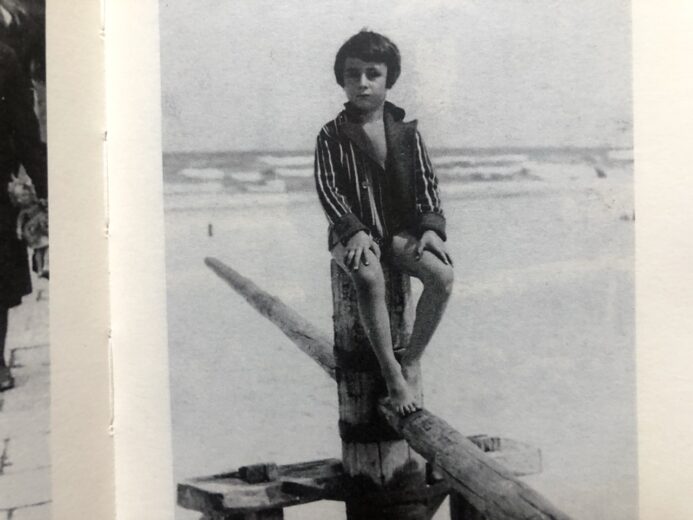

Uri Orlev, uno dei più importanti scrittori israeliani e premio Andersen per la letteratura nel 1996, ha una storia d’infanzia molto simile ai tanti bambini della sua generazione, ma anche unica.

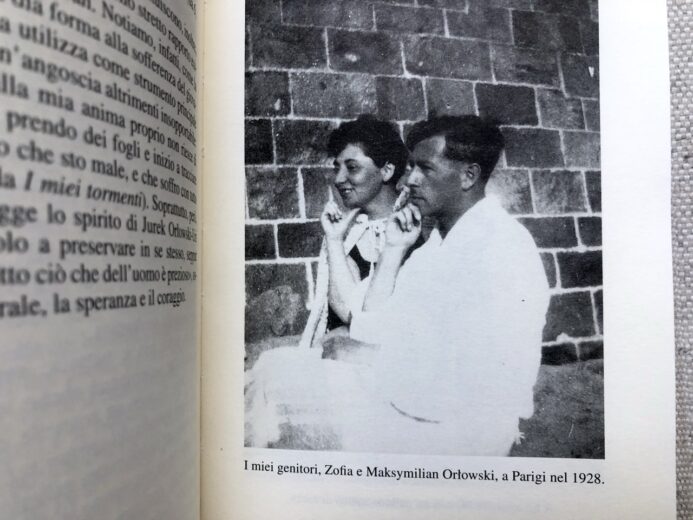

Orlev nasce a Varsavia nel 1931 da una coppia di ebrei assimilati e vive sulla sua pelle, in tenera età, la persecuzione ebraica.

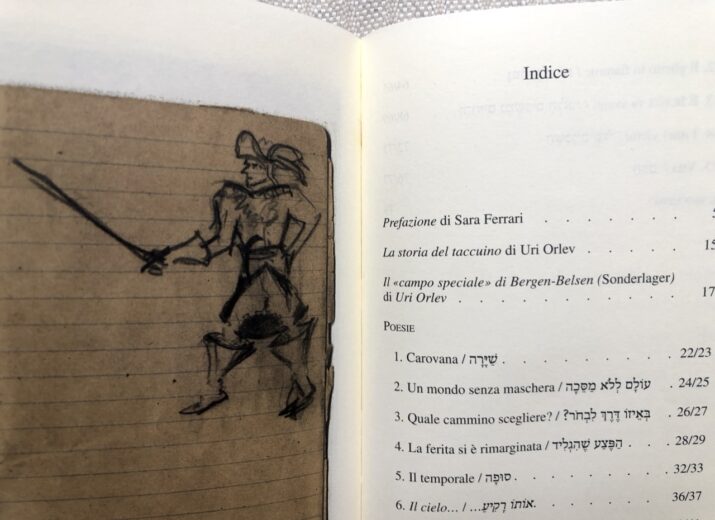

La sua biografia e precisa e dettagliata è restituita da interviste e approfondimenti, non ultima l’introduzione alla raccolta poetica della sua infanzia (Poesie scritte a tredici anni a Bergen-Belsen), curata da Sara Ferrari.

Tuttavia il dolore che gli strappò la madre, uccisa dai tedeschi mentre era in ospedale, la vita nel campo di lavoro familiare di Bergen- Belsen, l’attesa del padre portato via dai nazisti… trovano nella letteratura una rielaborazione brillante e lucida, come se tornare a quell’infanzia e rivolgersi all’infanzia gli permettesse di curare quella ferita.

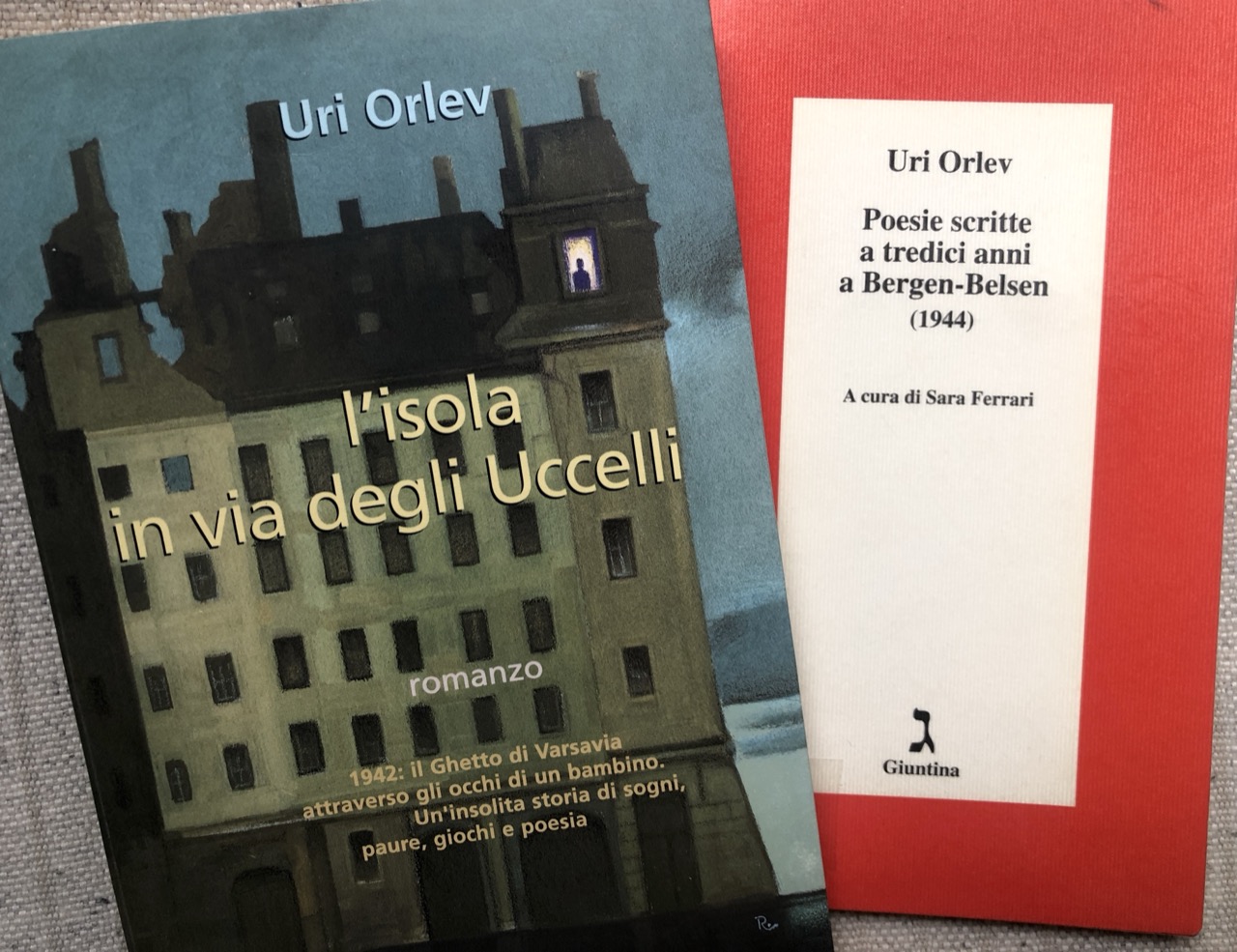

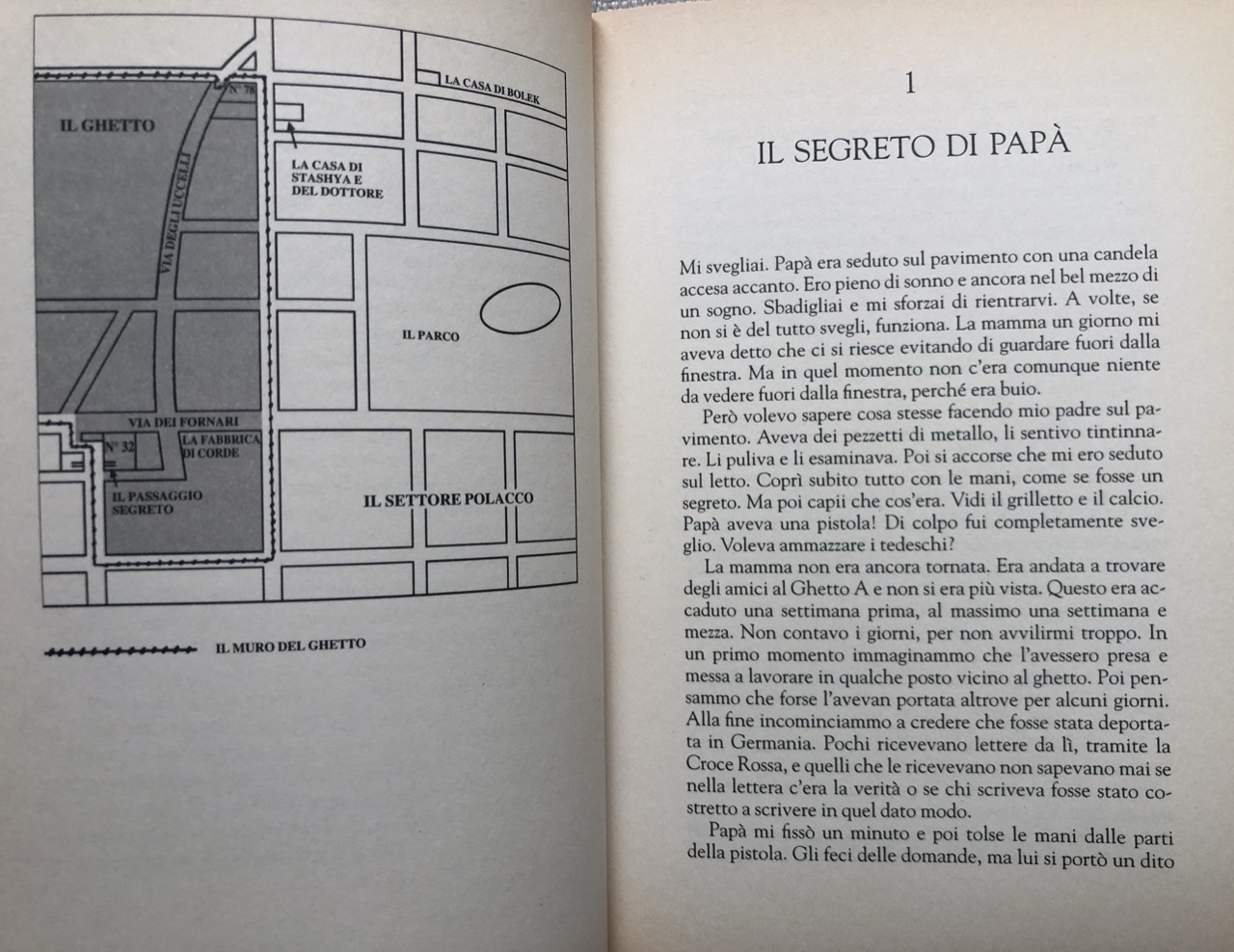

Molti sono i suoi romanzi per ragazzi premiati in tutto il mondo, su tutti L’isola in via degli Uccelli, un romanzo in cui convergono moltissimi elementi autobiografici, trasfigurati dalla letteratura e resi immortali da una scrittura impetuosa e vivida, capace di catapultare il lettore nel Ghetto di Varsavia nel 1942.

Uri Orlev, L’isola in via degli Uccelli, Salani

Il romanzo si apre in medias res, in una situazione già compromessa. A raccontare è la prima persona di Alex, un ragazzino di 10 anni, che si sveglia e vede il suo papà, di notte, mentre lustra di nascosto una pistola.

«La mamma non era ancora tornata. Era andato a trovare degli amici al Ghetto A e non si è più vista»

Il protagonista e il suo papà sono rimasti dentro il Ghetto B, dove il papà lavora presso una fabbrica di corde, mentre Alex trascorre le sue giornate nascosto in compagnia di un piccolo topo bianco.

Questa condizione di attesa, questi spazi di invisibilità forzata, di silenzio e di noia fanno sì che il protagonista abbia occasione di ricordare e raccontare ai lettori tanti episodi della sua vita di prima, ma anche i suoi pensieri sul presente, le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue paure.

La situazione tuttavia è sempre in bilico, infatti, pochi giorni dopo tutto precipita e i tedeschi rastrellano tutti i lavoratori della fabbrica, tra cui anche Alex e suo papà, per trasferirli… chissà dove!

In quella che è una delle scene più struggenti e commoventi dell’intero romanzo il vecchio custode della fabbrica, Boruch, si sacrifica e permette ad Alex di scappare. Il piano è semplice: Alex deve rimanere nascosto tra i solai delle case abbandonate del ghetto, fino a che il suo papà riuscirà a raggiungerlo, sia che si tratti di un giorno, di una settimana, di un mese, di un anno.

«“Come vuoi che io sopporti il pensiero che tu muoia per mio figlio?” disse papà. “Stai scherzando? Ma come, è un’occasione d’oro per morire per qualcosa! Mi sono sempre chiesto come poter fare un po’ di bene al momento della morte. E adesso c’è l’opportunità di salvare uno che amo! Dovresti vergognarti di te, che mi impedisci di fare giusto quello che mi interessa”. Papà rise. Anche Boruch. Si abbracciarono. Poi papà si chinò per rassicurarmi. “Non temere, Alex, andrà tutto bene”».

In seguito a questo episodio, incomincia la vera e propria avventura, perché Alex, abbandonato a se stesso, si ingegna per sopravvivere in attesa del ritorno del suo papà. Tutto quello che accade da questo istante in avanti è come se si slegasse dalle vicende drammatiche e traumatiche della Shoah, per raccontare l’avventura di un ragazzo, una sorta di Robinson Crusoe, che nel mondo abbandonato dal ghetto cerca di sopravvivere, mentre fuori il mondo segue il flusso della Storia.

«Era come vivere su un’isola deserta. Invece dell’oceano avevo intorno a me e gente e case, ma sebbene paressero vicini, erano in realtà infinitamente lontani»

Dalla ricerca del cibo, alla necessità di non accendere la luce, ai luoghi diroccati, ai crolli… la speranza si concretizza nello sguardo che Alex riesce a lanciare aldilà del muro del ghetto dove osserva vivere normalmente tante persone. È questo sguardo sul mondo (insieme al suo topo!) che gli permettono di sopravvivere alla noia, alla paura e all’attesa. Passano mesi.

La trama è fitta di avventure, ma anche di pensieri e ricordi. La vita non è semplice, perché le persone nascoste, pur essendo tutte perseguitate allo stesso modo, lottano tra di loro per la sopravvivenza e l’autore è molto onesto nel raccontare come più di un ebreo abbia picchiato o tradito la fiducia di Alex, ritenuto una facile preda, destinata a soccombere. Gli adulti non riescono a credere che un bambino di 10 anni possa badare a se stesso e sopravvivere!

Quello che colpisce di queste pagine, invece, è la forza, l’ingegnosità e l’umanità dell’infanzia che è capace di badare a se stessa, di sopravvivere, di avere compassione anche nelle situazioni più impervie e impensabili.

Sono tanti momenti di tensione: incontri con i tedeschi e con i fuggiaschi, retate, bombardamenti, furti, soccorsi… eppure, stabile nella sua decisione, Alex non abbandonerà il luogo di ritrovo stabilito con il papà.

Il romanzo si legge d’un fiato e mostra con chiarezza come tra i marosi del male e delle vicende storiche il vigore della speranza sia inscalfibile.

Toccante e commovente l’incontro finale. Il padre raggiungerà di nascosto il palazzo in cui aveva lasciato Alex per andare a commemorare quello che lui pensa sia il luogo della sua morte, e lì invece lo ritroverà: un ragazzo diventato un uomo che non ha smesso di aspettarlo.

«Il pianto è contagioso. Come il riso»

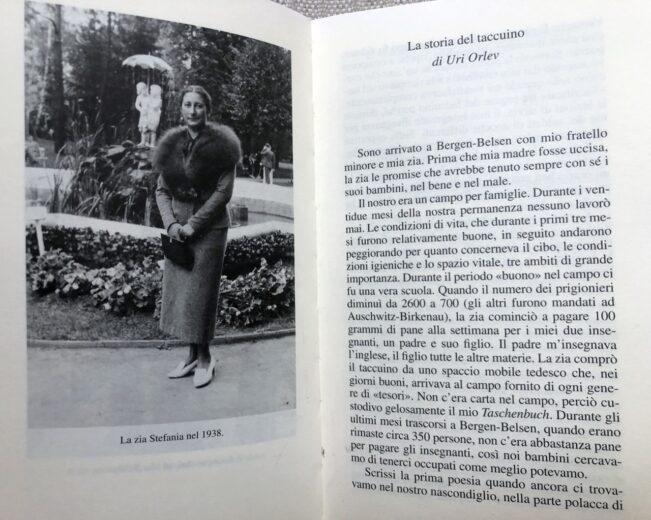

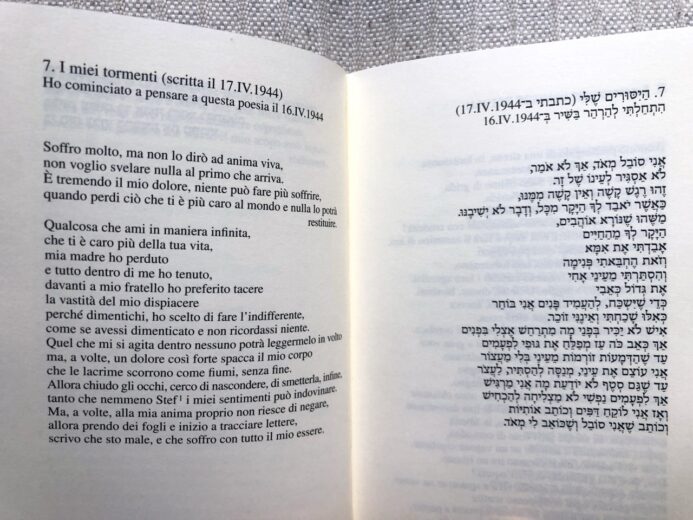

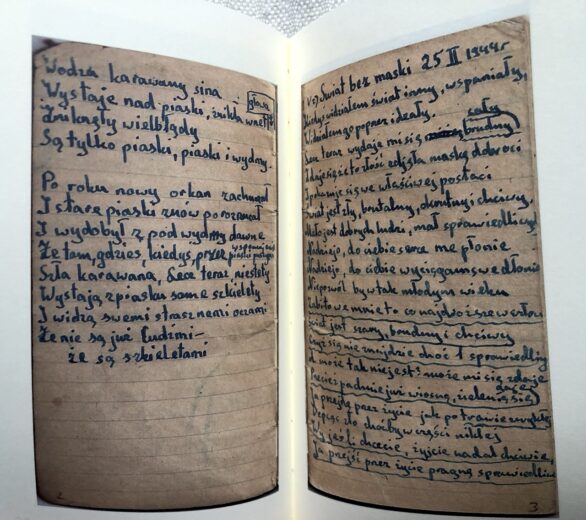

Scevre dalla distanza della fiction, le poesie scritte da Orlev a 13 anni, nel campo di lavoro di Bergen-Belsen mostrano un aspetto più commovente e perturbante della vicenda. In questo caso la scrittura è crudamente personale: le poesie furono incise in assi e poi trascritte in bella grafie in un unico taccuino arrivato provvidenzialmente tra le sue mani. Manca qui il filtro che preserva il lettore dal dolore: se Alex è un personaggio letterario, fittizio e in fondo “nonvero”, qui l’“io” narrante è un personaggio in carne ed ossa.

Le poesie sono schiette, accorate e non si fatica a immaginare che siano state scritte di schianto, in momenti di urgenza emotiva.

La poesia mostra la forza del suo essere strada salvifica per raccontare e cantare il dolorosamente ineffabile, per permettere che i moti dell’animo, l’esperienza dell’incomprensione e dello sgomento possano esprimersi.

I lettori sono investiti da un flusso di parole impetuoso: non sono queste poesie pensate, dosate, corrette e centellinate, le parole scorrono impietose, senza che il lessico sia ricercato, senza che il metro sia perfetto. La voce dell’animo reclama l’urgenza di urlare.

«Dio mio! Mi han portato via mia madre.

Allora il sangue iniziò a sgorgare,

Scorreva, scorreva e non si poteva fermare.

Niente renderà più profonda questa ferita, ormai

lo è già abbastanza, lo è più che mai»

«Soffro molto, ma non lo dirò ad anima viva,

non voglio svelare nulla al primo che arriva.

È tremendo il mio dolore, niente può fare più soffrire,

quando perdi ciò che ti è più caro al mondo e nulla lo potrà restituire»

Le figure e le immagini rievocate – spesso pescate dalla tradizione biblica – non giocano tra i versi, non giocano per niente, ma sorgono come sogni e visioni, come unica possibilità di leggere il presente: capita ai cammelli sommersi dalla sabbia e scoperti l’anno dopo «come scheletri rinsecchiti che si ergono a vuoto, e con occhi spaventosi contemplano, tra la sabbia smossa, / che non sono più uomini, soltanto ossa»

Le poesie narrano la realtà del campo solo in casi circoscritti e, anche quando accennano agli spazi reali, lo rielaborano attraverso la lente dell’animo.

«Là, persone normali, che «polacchi» sono chiamate

qui, le stesse persone, ma «ebrei» le han denominate.

Quelli vivono nel mondo esterno, in libertà

e dimorano in stanze provviste di comodità,

questi, ammassati a mucchi su un vagone cigolante,

sono vivi adesso, ma morranno tra un istante.

Dio, dov’è la giustizia, dov’è l’equità?»

Nonostante forse l’ingenuità formale, questi componimenti sono una testimonianza feroce dello sguardo dei ragazzi sulla Storia: il lettore non può tirarsi indietro di fronte alla accorate domande dirette che Orlev si pone e affida ai versi:

«Un tempo il mondo ai miei occhi era diverso,

Meraviglioso: negli ideali ero immerso

…

Il mondo è grigio, lordo e bramoso:

nemmeno un giusto vi si può trovare?

Non è vero forse? O sono solo i miei pensieri a sbagliare?»

«Non so quale cammino scegliere.

…

Come saprò, come saprò quale cammino scegliere?

Il bene o il male, come posso discernere?

Chi il cammino degli onesti mi saprà indicare?»

Eppure, pur nell’occhio del ciclone, dell’indecisione, dell’incomprensione, finanche del pessimismo, la speranza non soccombe e questo rimane un dono per i lettori contemporanei: è possibile sperare in un campo di concentramento?

«Ascoltate voi che avete l’anima in lutto

è sorte di ogni temporale placarsi e svanire del tutto

Presto su di noi il sole tornerà a brillare

con raggi gioiosi le nostre anime saprà illuminare

E quando la luce del sole sanerà il dolore

la vita, di certo, ci sembrerà migliore»