Tradurre libri con pochissime parole

La recentissima uscita per Camelozampa di quattro cartonati di Helen Oxenbury mi ha portato a riflettere sulla traduzione di libri con pochissime parole. Certo, in confronto ai libri per adulti, i libri per i bambini e le bambine più piccoli e gli albi illustrati hanno poche parole. Ma sto pensando a quei libri che hanno davvero pochissime parole, magari solo il titolo.

Mi sono divertita a confrontare alcune traduzioni di un libriccino di Émile Jadoul, autore belga francofono: Tout le monde y va, tradotto in italiano come Tutti ci vanno (recensito qui su SB). Grazie a YouTube sono anche riuscita a visionare la traduzione spagnola.

Il libretto è molto semplice: il titolo ci avvisa che «tutti ci vanno», e pagina dopo pagina scopriamo tutta una serie di personaggi che «ci vanno»: il cowboy, la principessa, la mamma, il papà, la strega…Non è difficile immaginare quale sia la meta, e infatti alla fine, visto che tutti ci vanno, anche il piccolo Leo “ci va”, e il libro si chiude col bambino seduto sul water.

È stato interessare confrontare le traduzioni italiana e spagnola con l’originale francese. Essendo tre lingue romanze piuttosto simili non mi aspettavo grandi rivoluzioni, e la resa è difatti piuttosto lineare:

fr; Tout le monde y va – it: Tutti ci vanno – es: Todo el mundo va

fr: le papa – it: il papà – es: el papá

fr: la princesse – it: la principessa – es: la princesa

Eccetera.

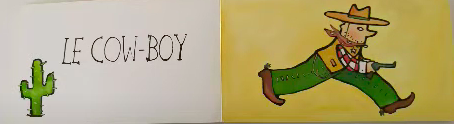

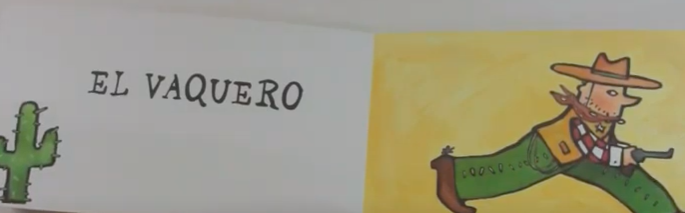

La vicenda del cowboy è interessante: nell’originale francese troviamo «le cow-boy», un prestito dall’inglese, che rimane «il cow-boy» anche in italiano. Nella resa spagnola invece cowboy è “el vaquero”. Stando alle mie ricerche, l’inglese americano cowboy è proprio una traduzione dello spagnolo vaquero. Gli Spagnoli avevano esportato in Messico un certo modo di allevare le vacche, che poi si era diffuso anche in Nord America. Quindi la traduzione spagnola del “francese’ cowboy, in questo testo, altro non è che un ritorno all’originale, la chiusura del cerchio che ci fa capire di quanti viaggi e ritorni siano fatte la lingua e la letteratura.

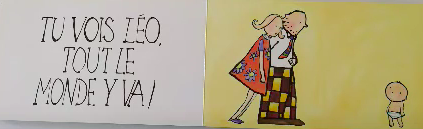

Un secondo elemento che mi ha fatto riflettere riguarda il nome del bambino. Nell’originale si chiama Léo, che in italiano diventa Leo: lo stesso nome, ma con una diversa grafia. Eppure basta questo piccolissimo cambiamento ortografico a farci capire che il bambino non è più belga o comunque francofono: è diventato un bambino italiano. L’eliminazione di un minuscolo diacritico è sufficiente a cambiare l’ambientazione della vicenda e “addomesticare” la storia. La resa spagnola va ulteriormente in questa direzione, perché ora il bambino non si chiama più né Léo né Leo: è diventato Raúl. Da un lato, dunque, il messaggio del libro è che l’esperienza di andare in bagno è universale: Tutti ci vanno, per l’appunto, sia personaggi famigliari come il papà e la mamma sia personaggi fantastici come la strega o personaggi che si immaginano lontani dalla quotidianità del bambino, come il cowboy. Nonostante questo, però, l’editore o il traduttore spagnolo hanno sentito l’esigenza di dare un nome più spagnolo al bambino, di avvicinare in qualche modo l’esperienza del protagonista a quella del piccolo lettore o piccola lettrice spagnola.

Questo passaggio mi ha colpito perché mi sembra sia indicativo di una tendenza ormai sostanzialmente superata nella letteratura per adulti, in cui i nomi vengono di solito mantenuti come nell’originale, senza eliminare la distanza tra il lettore italiano e la storia. Ora, non voglio ricamare chissà che teoria su questo caso specifico visto che non conosco a fondo la storia di questa traduzione, ma ne approfitto per segnalare che nella letteratura per l’infanzia capita di trovare indizi della “diffidenza” che noi adulti abbiamo nei confronti della capacità dei bambini di rapportarsi con storie “altre”, che è più una proiezione delle nostre paure o difficoltà che una difficoltà oggettiva dei bambini e delle bambine.

Prima di chiudere vorrei tornare sui quattro libretti di Oxenbury appena usciti (che peraltro, almeno qui negli Stati Uniti, sono ormai introvabili e si vendono su Amazon a peso d’oro!). Ognuno di essi è dedicato ad un aspetto della vita del bambino: Mi vesto, Mi diverto, Al lavoro e Amici. I titoli sono proprio le uniche parole a dover essere tradotte, visto che all’interno dei libri troviamo solo le (adorabili e simpatiche) illustrazioni nello stile inconfondibile dell’autrice. Eccetto Amici, Friends, gli altri tre in inglese sono dei gerundi: Dressing, Playing, Working. Niente di strano: il gerundio in inglese viene spesso usato come equivalente dell’infinito. Una traduzione “letterale” sarebbe stata dunque “vestirsi” “giocare” e “lavorare”; coniugando il verbo alla prima persona la traduttrice pone l’accento sul punto di vista del bambino o bambina, portandoci ad immedesimarci con lui o lei quando sfogliamo le pagine ci portiamo. Da notare che “mi diverto” rende esplicito un aspetto più circoscritto del gioco, quello appunto del divertimento.

In conclusione penso che, come con la poesia, la traduzione di libri con poche o pochissime parole non sia un esercizio facile o banale come potrebbe sembrare. Certo, alcuni libri si tradurranno con scioltezza e senza doversi porre domande esistenziali (dipende poi sempre dalla lingua e dalla qualità del testo di partenza), ma credo che, quando il messaggio è limitato a pochissime parole, allora esse acquistino un peso specifico maggiore, e che vadano tradotte con molta cura. Fateci caso la prossima volta che vi troverete fra le mani un libretto di poche parole! E poi lasciate un commento per raccontarci cosa ne pensate 😉

Ci si legge a maggio, alla prossima Ridda!

** Parole in ridda ** Una rubrica sulla traduzione a cura di Anna Aresi. Ogni mese, Anna affronta un tema legato alla traduzione nell’ambito della letteratura per l’infanzia, con un’attenzione particolare ai libri illustrati.

Marta: Grazie e grazie per l’osservazione. Può essere che siano nomi percepiti come molto “tedeschi”? Ho in mente i Wimmelbuch ma non so come sono i nomi nell’originale, ci guarderò!

Maria: Prima di tutto il tuo commento mi ha fatto riflettere che la nostra situazione di “immigrati” ci mette costantemente tra due mondi (o tre), quindi ad esempio i miei figli hanno amici che si chiamano Francesco Matteo e Sofia così come hanno Naya Raja Robin etc. È vero che non per tutti i bambini è così. Dall’altro lato, è “importante” per un bambino piccolo sentire un nome familiare? Secondo me a quell’età si sta ancora formando il concetto di familiare, e non penso un nome che a noi suona straniero faccia lo stesso effetto alle orecchie di una bambina di 1, 2, 3 anni.

Riguardo al secondo punto, sono assolutamente d’accordo con l’osservazione che fai: il verbo compare solo nel titolo, poi compaiono una serie di soggetti. Forse ci si aspetta che il “ci va” venga inferito dall’immagine, ma in ogni caso come dici tu si tratta di un’operazione complessa. Il traduttore o traduttrice ha fatto bene a rispettare il testo originale: “migliorare” l’originale non fa parte del lavoro del traduttore. D’altro canto posso immaginare un editore cui piaccia molto il libro ma non sia convinto dal testo per i motivi che dici tu, allora potrebbe scegliere di cambiarlo (per andare incontro ai lettori, vendere di più, proporre un prodotto secondo lui più di qualità, o tutte le altre ragioni che possa avere un editore). A quel punto però si tratterebbe di una scelta editoriale, non traduttologica. Il risultato sarebbe lo stesso, ma presa in sede diversa.

Che bella rubrica, Anna! Ho fatto caso qualche giorno fa che i celebri libri Wimmelbuch sulle Stagioni traducono sia in inglese che in italiano i nomi dei personaggi (solo alcuni, tra l’altro), eppure non riesco a capirne in questo caso l’esigenza, non avendo questi libri nemmeno del testo 🙂

Cara Anna inizio io a lasciarti un commento: quanto nella traduzione si deve tenere conto delle esigenze del lettore? L’osservazione che fai sulla paura dell’universalità è molto vera, tuttavia io mi chiedo: un bambino piccolissimo davvero sente come importante la questione? Secondo me la scelta di rendere spagnolo il bambino di Tutti ci vanno è calzante: perché al bambino interessa la “propria” esperienza e perché diventi sua, sentire un nome proprio “comune” certo aiuta. Noi ad esempio quando leggiamo diciamo il nome della nostra ultima figlia “Teresa ci va”.

Aggiungo invece che secondo me il primo testo ha un problema testuale di creazione delle aspettative non risoltissimo: mettere il solo soggetto senza ripetere il verbo (che i bambini dovrebbero fermare nella mente dal titolo) è un’operazione molto complessa a mio avviso, tanto che io nella lettura spesso leggo “Il cowboy ci va”, per non fare intendere al bambino di essere di fronte solo ad un catalogo di persone, ma di persone che fanno una specifica cosa.