A partire dalla fiaba di Andersen, L’ombra, intrecciandosi al celeberrimo episodio di Peter Pan e poi vagando variamente tra fiabe e leggende l’ombra ha sempre rappresentato simbolicamente l’alter ego, l’altro io: diversa, complementare e indefinita l’ombra ha sempre “incarnato” ciò che sfugge alla finitezza della materia.

Nell’ombra albergano desideri, forze riposte e forse celate, aspetti profondamente perturbanti e inconsci che, quasi come un daimon, seguono il muoversi di ogni individuo nel mondo, senza slegarsi mai da lui. E quando avvenisse una separazione? In Peter Pan, incarnazione profondamente ambivalente e ambigua dell’infanzia, l’ombra sembra rappresentare la figura stessa della morte che prende forma e si lega all’infanzia… Ancora più inquietante è quello che accade nella fiaba di Andersen dove un ribaltamento fa sì che l’ombra prenda sopravvento sull’io reale con significati che sembrano anticipare le riflessioni psicanalitiche.

Questa riflessione aiuta a renderci consapevoli di ciò che conosciamo e associamo a questa figura, magari inconsciamente.

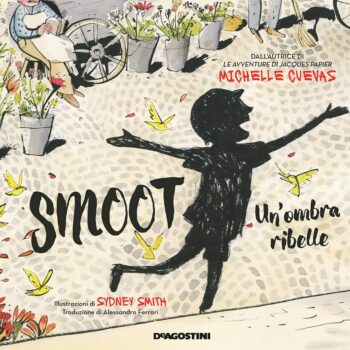

Michelle Cuevas, scrittrice statunitense già nota ai lettori di Scaffale Basso per il suo testo filosofico sui desideri e la felicità, nel 2017 scrive una storia proprio dedicata da un’ombra, Smoot. Un’ombra ribelle, affidandola alle mani e alle immagini di Sydney Smith.

«Facciamo finta che la vita sia un libro. Allora l’ombra Smoot aveva letto per sette anni e mezzo sempre la stessa pagina di un bel color sbadiglio. E proprio come in un libro due fogli, o in un ruscello due scogli, Smoot e il suo bimbo erano inseparabili»

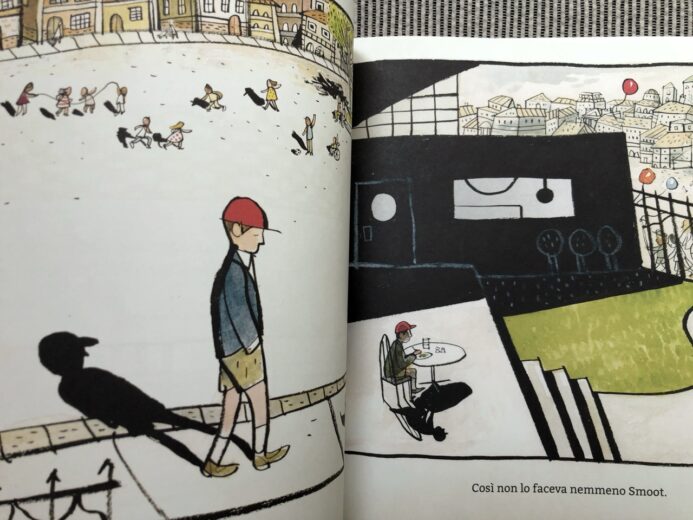

Ciò che le immagini raccontano con suggestione e intensità è la contrapposizione tra il mondo reale a cui appartiene il bambino, colorato eppure molto triste, e il mondo dell’ombra nero, che l’occhio quasi non vede e su cui non si sofferma, che invece freme, desideroso di qualcos’altro.

«Un giorno, mentre se ne stava lì a sognare un po’ di libertà, di un bel color azzurro cielo, Smoot senti uno schiocco! Si era staccato dal suo bimbo!»

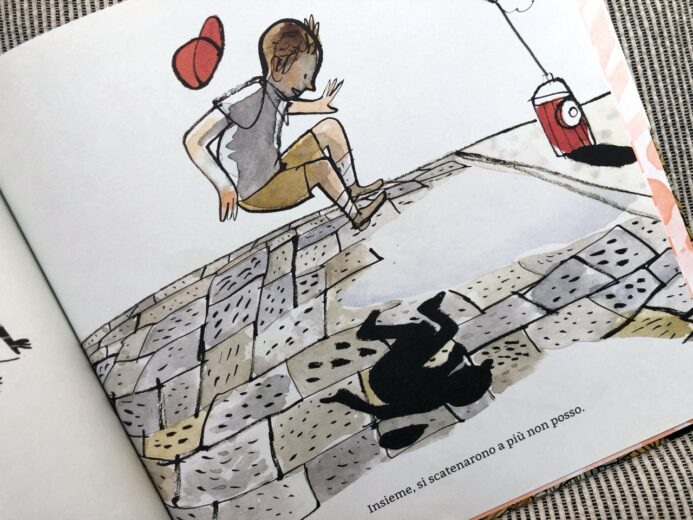

In quelle occasioni uniche che le fiabe permettono, l’ombra si stacca e incomincia a vivere quella vita che fino ad allora aveva solo immaginato e desiderato: non vista forse dagli occhi umani, l’ombra del bambino corre, gioca, salta, si diverte sulle giostre… Ad un tratto però le altre ombre si accorgono di un movimento inconsueto:

«“Se lui può seguire i suoi sogni, allora possiamo farlo anche noi”. Per prima, si staccò l’ombra di un dente di leone. Il fiore, rimasto a terra, la guardò volare via stupito»

Le ombre si permettono dunque di dar vita ai loro desideri, rivendicando un’autonomia che fino allora il livello conscio-reale aveva loro impedito: i timidi grillo e cicala non si sentono coraggiosi abbastanza per suonare insieme in pubblico, ma le loro ombre non hanno nessun timore (!), il rospo è consapevole di essere un impettito principe e la sua ombra lo testimonia, l’ombra della libellula mostra al mondo il suo draghesco carattere, persino l’umile e piccolissimo sasso si proietta nella sua ombra come una cattedrale imponente...

La baraonda, il caos, la ridda selvaggia - potremmo chiamarla - animata da questa fiabesca ribellione, attenua la sua furia quando i protagonisti reali si accorgono di potersi ricentrare sulla proiezione delle loro ombre: il cerchio si chiude quando Smoot permette al soffione di librarsi nell’aria, seguendo la strada ventosa che la sua ombra ha già percorso e anche il bambino riesce ad accettare che quel nero faccia parte di sé… nei libri questo è possibile!

La Cuevas ha una scrittura piana e lineare su cui si aprono piccoli scorci retorici, in questa sede, incentrati sui colori in sinestesie che colpiscono l’orecchio. Il narratore dà voce ai pensiero dello spirito Smoot in un cambio continuo di narrazione interna ed esterna.

L’albo è costruito con una struttura che alterna tavole più fisse, incorniciate e con il testo sottostante come negli antichi libri di fiabe, a tavole dove la relazione tra immagini e testo è perfettamente costruita come dovrebbe essere negli albi illustrati. Sydney Smith inserisce anche le sue “solite” tavole senza parole che permettono al lettore di rifiatare, ascoltando solo la narrazione visiva.

Armonica e perfetta la relazione cromatica tra neri e colori, in scorci cittadini che ricordano i primi libri di Smith (in particolare in Fiori di città).

Un libro apparentemente semplice, profondo e anche nero, che mostra che il perturbante non è solo sinonimo generico di ‘pauroso’ ma è qualcosa di noto che non vogliamo ammettere, qualcosa di sfuggente come le ombre, come i bambini.