La letteratura del Nord Europa torna fortunatamente in auge e, grazie ad editori lungimiranti, si rivolge con quel piglio unico e particolare anche ai giovani lettori nostrani.

Uno degli ultimi titoli che possiamo trovare sugli scaffali è I figli del mastro vetraio di Maria Gripe, autrice svedese, vincitrice tra l’altro dell’Hans Christian Andersen nel 1974.

Io conoscevo già la storia grazie all’edizione Mondadori che acquistai nel 1988 e che ritroverete quasi identica nella traduzione e nelle illustrazioni originali di Harald Gripe nell’edizione di Iperborea.

La storia, come molti hanno scritto, ha il sapore fiabesco e il clima cupo e simbolico che ritroviamo nelle narrazioni di tradizione orale, ma io credo che la tinta di questa storia sia ben più screziata.

Il romanzo racconta di una giovane coppia di poveri artigiani (Alberto fa il vetraio e Sofia aiuta come può) e dei loro figli, Pietro e Chiara, che per una serie di malaugurate coincidenze vengono rapiti dal sovrano di Città dei Desideri e portati in un castello lontano per rallegrare una giovane sovrana che non riesce a desiderare nulla e quindi non riesce ad essere felice. I genitori si troveranno inermi di fronte a questa vicenda così come i bambini, catapultati in un mondo privo di affetto, eppure la magia (un nano, una pietra preziosa e una strega buona) interverrà a sciogliere, senza meriti particolari di nessuno, l’intricata vicenda.

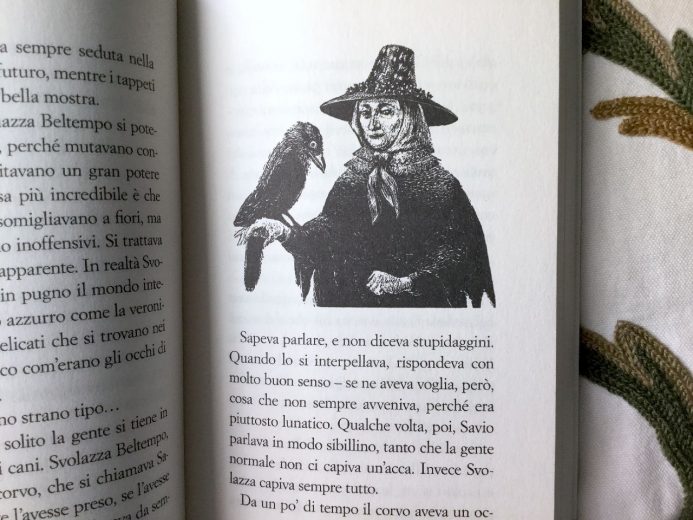

Intrecciata a questa storia scorre quella di una fata-strega, Svolazza Beltempo, e del suo corvo Savio. La predizione del futuro, la visione e la coesistenza del bene e del male, i desideri, la paura, l’oblio, l’egoismo sono tutti temi (complessi) che emergono esplicitamente nello svolgersi della storia.

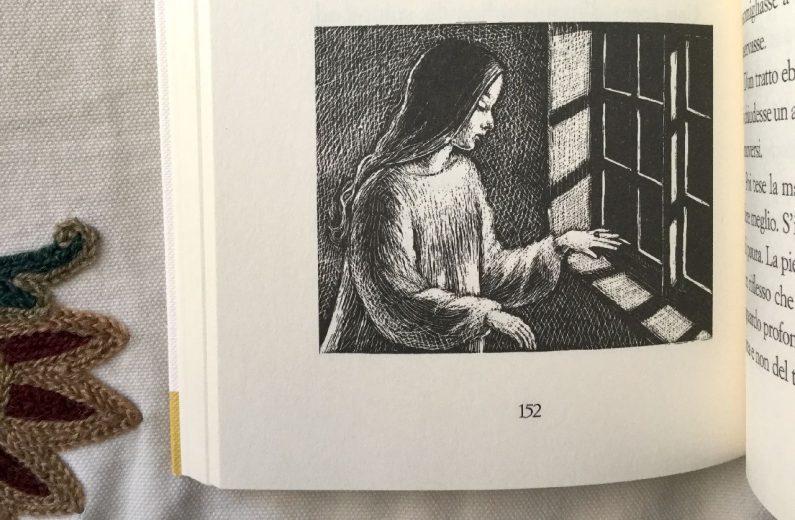

Il racconto ha tempi molto lenti e fa un uso ben poco celato del simbolo: i protagonisti abitano in un paese chiamato Penuria, la città lontana Città dei desideri, la tata Nana ha le fattezze degli orchi mangiatori insaziabili, il corvo ha due occhi uno del sole e l’altro della luna che vedono il bene e il male, il vetro di Alberto si trasforma in distillato puro di dolore etc. Tuttavia la densità simbolica è armonizzata da una sensibilità descrittiva che rende reali gli spazi e personaggi, salvandoli dalla freddezza, una capacità che ricorda i quadri fiamminghi dove la luce gioca con il buio con calore. Medesima impressione regalano le illustrazioni di Harald Gripe, marito dell’autrice, capace di amplificare con il suo tratto bianco nero la cupezza calda del testo.

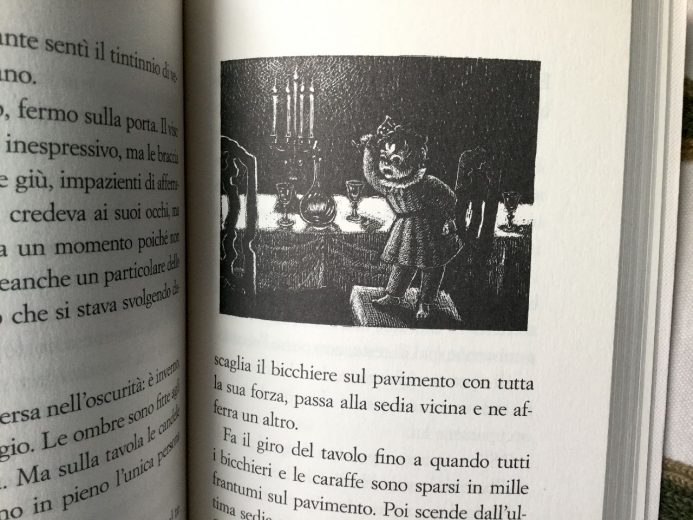

È la dimensione romanzesca a far risaltare alcuni elementi che non sono tipici della fiaba. Innanzitutto la lunghezza del testo acutizza un senso di inquietudine e angoscia che lungi dalla funzionalità fiabesca, in questa storia è semplicemente estetica: la storia a tratti fa paura (di notte nel castello tutte le suppellettili in vetro si spaccano misteriosamente, il pappagallo di Nana grida in modo straziante…)!

Accanto poi a personaggi prototipici (la strega buona, l’orchessa, la principessa insoddisfatta) ci sono personaggi chiave che richiedono una sforzo interpretativo sottile e complesso: il re, ad esempio, che desidera soddisfare i desideri della sua sposa è una figura in fondo profondamente ottusa e malvagia, egotica a tal punto da non sapere essere grato e non saper amare.(«lui che non si era mai preso la briga di avere un qualsiasi opinione sul prossimo e perciò poteva vantarsi di “amare tutti gli uomini”, proprio lui sentiva in quel momento che quella donna gli era piuttosto antipatica»).

La scomparsa della speranza è poi un tema assai moderno che qui appare in tutta la sua desolazione: «Improvvisamente [Pietro e Chiara] capirono quanto erano soli. E non soltanto soli, perché qualche volta la solitudine si desidera: erano abbandonati a se stessi, il che è molto peggio, perché nessuno vorrebbe essere abbandonato a se stesso. […]. Pietro e Chiara si alzarono, prendendosi per mano, e salirono lentamente le scale, sconsolati come mai prima. Ogni speranza si era spenta […] in quel momento capirono che avevano cessato di esistere».

Infine, al termine della narrazione non tutti i personaggi sono cambiati: certo il sovrano della Città dei Desideri sembra aver acquisito una nuova consapevolezza, ma i bambini? L’oblio ha cancellato loro la memoria. E Alberto e Sofia?

Queste considerazioni non vogliono minimamente attenuare il fascino di una storia calda e scura, ma che non bisogna ridurre superficialmente ad uno schema conosciuto, ma piuttosto godere nella sua complessità.

La traduzione, rivista ma sempre a cura di Laura Cangemi, alleggerisce la sintassi e rivede il lessico con poche attenzioni che non determinano un grande cambiamento nell’impressione generale: «C’era una volta un antico villaggio, che ora non esiste più: si chiamava Povertà e faceva parte della parrocchia di Diseberg. In questo sperduto paesino viveva Alberto, il mastro vetraio, insieme a sua moglie» (edizione del 1988).

«Vivevano in un antico paesino, che ora non esiste più: si chiamava Penuria e faceva parte della parrocchia di Diseberg. Erano Alberto, il mastro vetraio, e sua moglie» (edizione del 2018).

Mi sono invece domandata, nella mia lettura adulta (della lettura da bambina non conservo alcun ricordo linguistico), la ragione dei passaggi dal tempo passato al tempo presente che mi sono apparsi un po’ stridenti, sebbene la giustificazione potrebbe essere il legame con la narrazione fiabesca.

Per lo sforzo interpretativo e i temi impegnativi la lettura è (vivamente!) consigliata a partire dai 10 anni.

I figli del mastro vetraio

Maria Gripe - Harald Gripe - Laura Cangemi (traduttrice)

356 pagine

Anno: 2018

Prezzo: 13,50 €

ISBN: 9788870914184