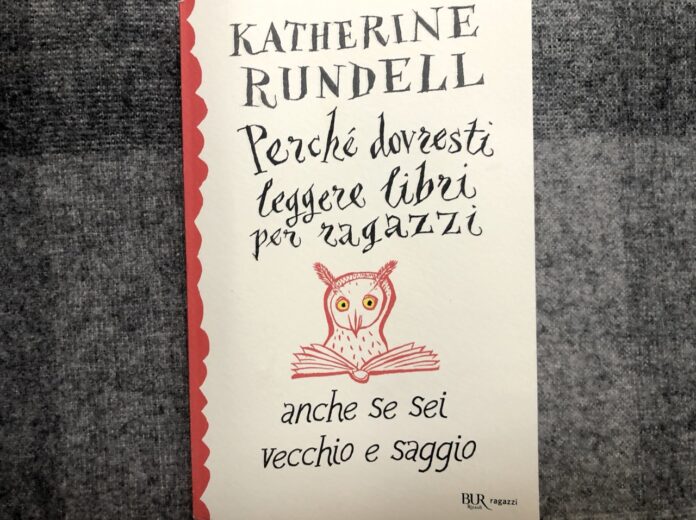

Torna sugli scaffali, ma nel formato che siamo abituati a associare alla famosa collana dei Classici Bur ragazzi un saggio di Catherine Rundell, Perché dovresti leggere libri per ragazzi, edito nel 2020.

Il brevissimo libello della scrittrice inglese affronta in modo scanzonato questioni relative alla letteratura per l’infanzia che non sono ancora passati di moda e che ancora interrogano gli adulti che si addentrano nel vasto mondo letterario dell’infanzia.

Il testo è spiccatamente argomentativo e declina in tono scanzonato e con molta schiettezza la questione della generale sottostima in cui è tenuta la narrativa per ragazzi dagli adulti in generale, ma anche dagli scrittori per adulti (di questo saggio è la celebre citazione di Martin Amis che dichiarò: «“Se avessi un grave danno cerebrale, forse sì, potrei anche scrivere un libro per ragazzi”»).

Il discorso non ha l’obiettivo di fornirci dati o argomentazione, ma si basa su un’arringa personale, che riporta l’esperienza personale dell’autrice inglese come un invito.

La Rundell parte dall’esperienza personale dell’incontro con le grandi storie durante la propria infanzia, sottolineando il cruciale il ruolo delle biblioteche, per poi intrecciare il ricordo ad una breve ricognizione storica che parte dalle fiabe fino alla ad arrivare alla letteratura per ragazzi contemporanea.

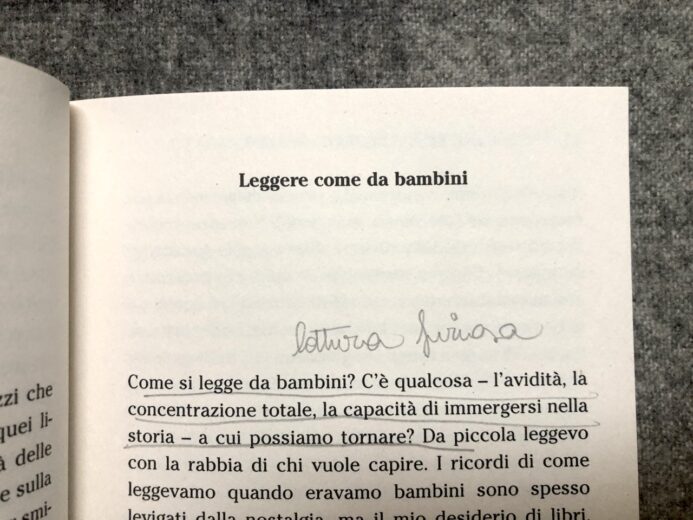

L’esperienza della lettura personale - di cui ho apprezzato particolarmente la restituzione dell’esperienza della lettura “furiosa” capace di rendere febbricitanti i ragazzi che incontrano belle storie da cui non riescono a staccarsi - fa emergere una stima per le storie d’“infanzia” che non hanno nulla da invidiare ai grandi romanzi e classici per adulti. Anzi il carattere sovversivo, la forza rivoluzionaria (elementi già più volte evidenziato dagli studiosi anglofoni come Alison Lurie), il ricorrere di temi quali il coraggio, la speranza… rendono la letteratura per ragazzi particolarmente libera e attuale.

Alla conclusione di questa breve parabola, i lettori non potranno non essere che galvanizzati, come titola l’ultimo capitolo del saggio, e probabilmente pronti a lanciarsi nella lettura di libri per ragazzi.

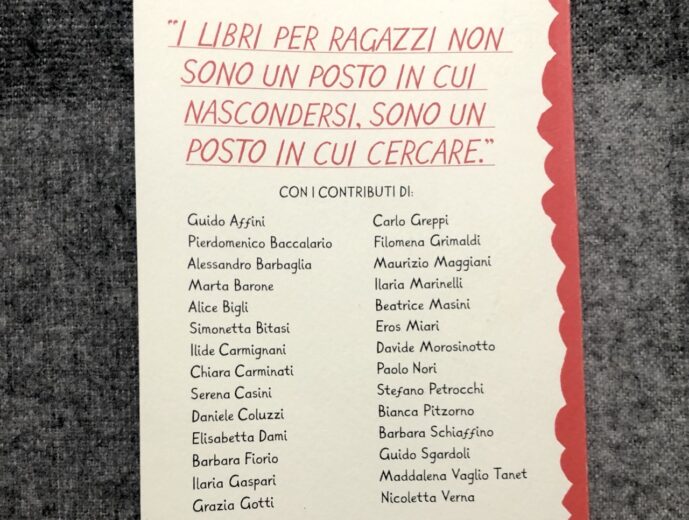

Il saggio, però, continua oltre le prime 40 pagine della Rundell e prosegue per altre 70 pagine, nelle quali l’editore ha chiesto a studiosi, divulgatori, librai e autori italiani di raccontare ai lettori i propri classici, i propri libri imprescindibili a cui ciascuno torna quando desidera sentirsi libero.

Questo esperimento è molto interessante, poiché nell’esperienza del mio gruppo di lettura Piccoli Classici - che ormai conduco da due anni, seguita da una trentina di adulti - le scoperte che ogni mese facciamo, approfondendo la lettura di un classico della grande della letteratura per l’infanzia, sono incommensurabili. Ogni volta finisco l’incontro edificata, colpita, sfidata e con occhi più lucidi e a fuoco sul mondo che mi circonda.

È molto bello sentire raccontare quali sono i libri e le storie che appartengono allo scaffale dei classici di diverse persone, in fondo è questo a cui invitava lo stesso Calvino: storie universali nei contenuti che possono essere però particolari nello scaffale di ciascuno.

«Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici»

Questa seconda parte, quindi, tra le parole di Paolo Nori, di Chiara Carminati, di Beatrice Masini, di Alice Bigli… ci racconta tanti volti di un’unica letteratura capace di raggiungere ciascuno con un accento unico e particolare e offre una gamma di titoli diversi e intriganti da cui farsi colpire.

Un saggio agile con un valore bibliografico interessante.