Il team naturalistico di Cocai design torna sugli scaffali con un volume dedicato alle acque ferme (Acqua ferma. Riflessi dalle terre umide) che conferma la capacità di questo editore di affrontare tematiche naturalistiche inusuali con attenzione e pertinenza.

Dopo le api selvatiche, la decomposizione, l’inquinamento luminoso Acqua ferma è dedicato agli ambienti stagnanti.

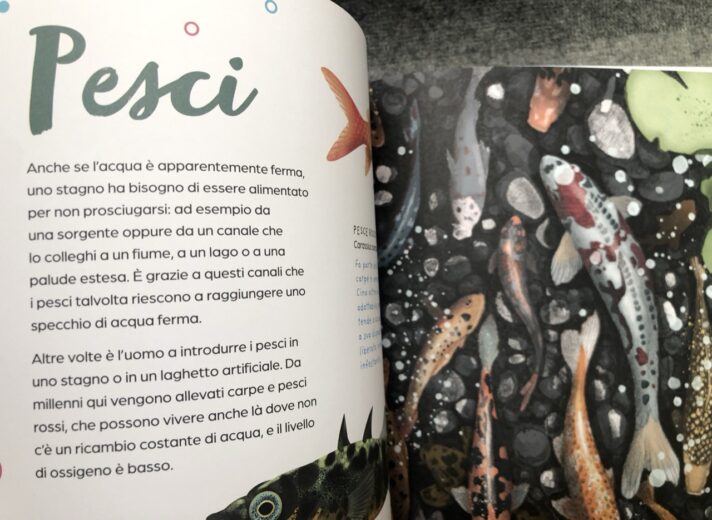

Il testo è chiaro, limpido e ordinato nel raccontare. La narrazione incomincia con la spiegazione di che cosa significhi “acqua ferma”, passa poi alle differenze tra stagni, pozze e pozzanghere, mostrando dove si creino questi microhabitat sia in contesto urbano che in contesto naturale e, infine, apre una rassegna di tutte le creature viventi che colonizzano questi specchi d’acqua.

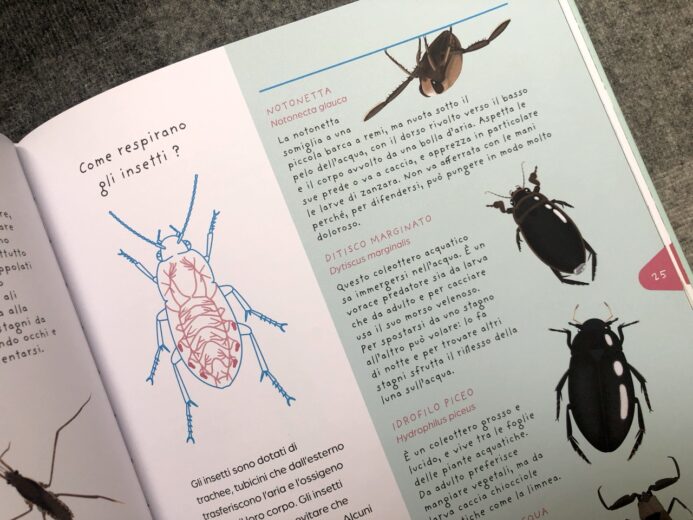

Microrganismi, vegetazione e poi insetti, anfibi, molluschi, rettili e mammiferi: per ognuna di questa categorie il testo presenta alcuni esempi specifici, pur accennando alla vasta varietà di forme viventi.

In modo esemplare, come era accaduto nel volume dedicato all’albero caduto, si percepisce come gli habitat si creino grazie a relazioni vicendevoli tra specie che si adattano o che si differenziano, sfruttando caratteristiche che favoriscano la vita di ciascuno, in un’armonia fragile quanto funzionale ed efficace.

Le piante si specializzano per svilupparsi nella zona palustre o nella zona stagnale o nella zona sommersa, gli insetti si adattano per non soccombere alle insidie della superficie liquida dell’acqua, nutrendosi di quegli insetti che non si sono adattati.

Ciò che si scopre è sorprendente, perché accanto a approfondimenti che riguardano animali forse più scontati come le zanzare, tra gli abitanti delle acque stagnanti sono anche i tritoni, le amebe e lo sfagno.

L’orizzonte entro cui si muove la narrazione favorisce l’esperienza italiana con accenni a specie che sono autoctone e quindi potenzialmente visibili dai lettori nella realtà del nostro Paese.

Il libro ha il merito di puntare l’attenzione su un ambiente che rimane in sordina rispetto ad habitat più visibili come quello marino o a quello alpino, evidenziando il ruolo che questi habitat misconosciuti hanno nell’equilibrio generale del clima soprattutto in ambito cittadino.

Questi habitat, infatti, spesso ai margini di ampie zone cementificate permettono un riequilibrio della temperatura e offrono rifugio a quelle creature viventi che in città sono molto sofferenti.

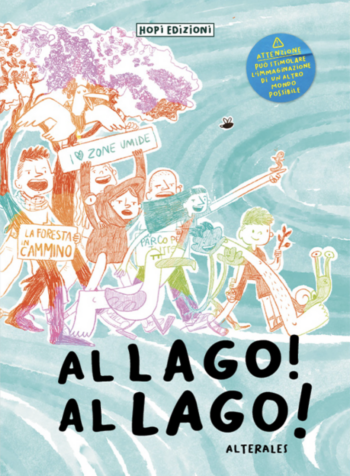

Parte invece proprio dalla relazione tra città e luoghi umidi da tutelare la nuova uscita di Hopi, Al lago! Al lago!, un libro multiforme che unisce il fumetto alla narrazione divulgativa ma anche alla “riflessione attiva” nello stile di Keri Smith («Pianta qui un sogno. Pianta qui un bisogno. Questa pagina è umida, questa pagina è fertile, qui ciò che pianti cresca (se lo curi)»).

Al centro di questo racconto c’è una zona umida ben precisa, il lago Bullicante, che si trova in uno dei quartieri più popolati di Roma e che dopo il fallimento della industria tessile che vi era collocata e dopo la rottura della falda sottostante è emerso, creando uno spazio verde-umido unico nel suo genere.

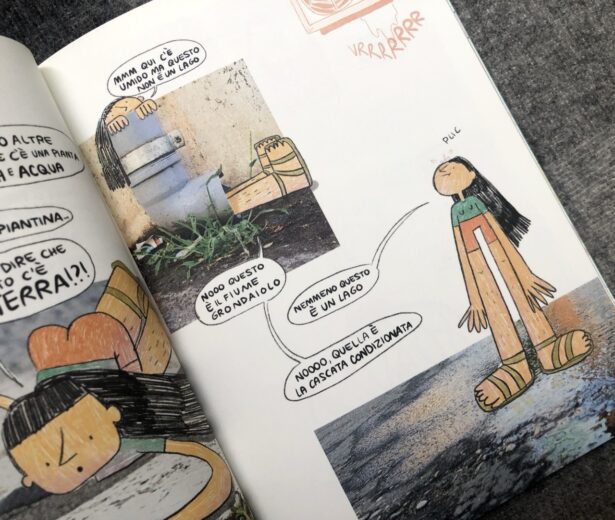

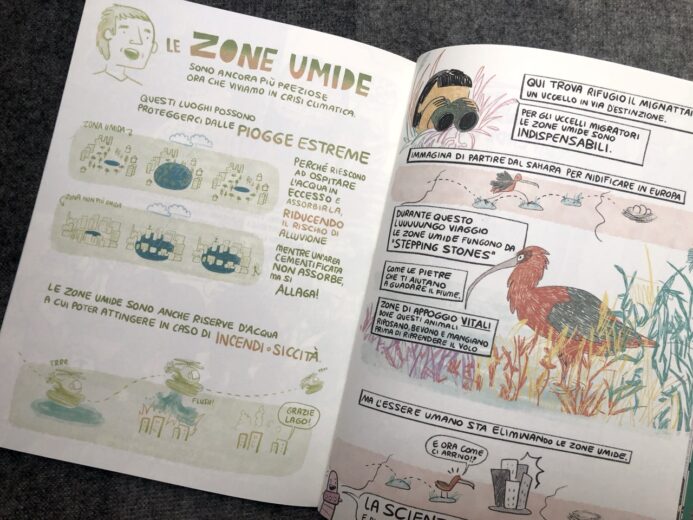

Il fumetto di Alterales, giovane fumettista, segue una bambina alla ricerca e alla scoperta di questo lago, alimentato da una falda sotterranea proprio nel centro di Roma. La protagonista è disegnata ma attraversa una Roma reale che appare in fotografie che fungono da fondo. Mentre la protagonista dialoga con piantine, chiocciole, foglie e gabbiani disegnati che iniziano a seguirla nella sua ricerca, il testo inserisce momenti di narrazione divulgativa in cui tocca temi diversi: dall’importanza delle zone umide all’evapotraspirazione, dall’inquinamento acustico a quello luminoso, mostrando come le città diventino sempre più invivibili per gli animali, gli uccelli e gli insetti che raramente trovano dei luoghi rispettosi del loto ethos.

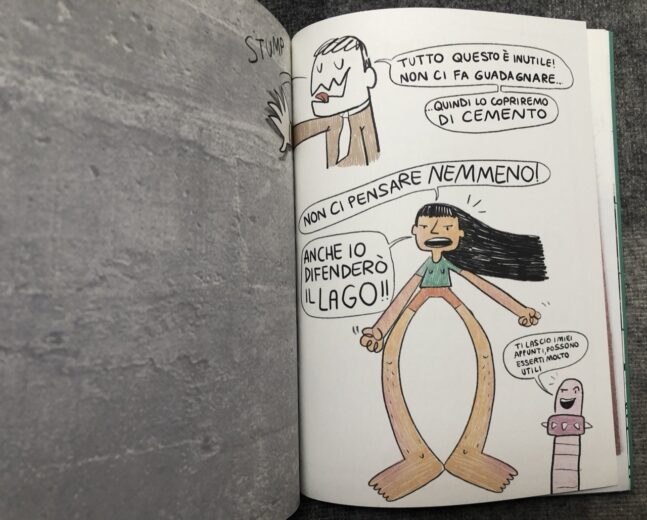

Nell’avvicinamento alla lago Bullicante il testo sviscera, attraverso i dialoghi, molti temi cruciali fino arrivare all’incontro con l’area umida, dove lo sparuto gruppetto di protagonisti sarà accompagnato da un tostissimo lombrico, che racconterà la nascita del lago stesso e la situazione attuale, anche in relazione alla situazione politica che vorrebbe convertire questo spazio verde in un luogo più redditizio.

Il fumetto ha un tono scanzonato e la forma narrativa composita strizza l’occhio ad un lettore adolescente (dalle medie in su). Anche l’utilizzo del dialetto romanesco – che fa certamente parte di una conoscenza sdoganata soprattutto dal fenomeno di Zerocalcare – non è particolarmente affine a lettori più piccoli («“Ao, guarda’n po’ ‘ndo metti sti piedi. Regà, io me sto a squaglià. N’è che tante vorte posso venì co’ voi? Il cerento scotta!!!”»).

Allontanandosi dalla narrazione tradizione, questo libro affronta l’impatto politico del rapporto con la natura evidenziando il ruolo umano nella sua tutela.

Un libro certamente originale.